QSPTAG #294 — 22 septembre 2023

Loi SREN : un catalogue de mauvaises nouvelles

Le projet de loi « visant à sécuriser et réguler l’espace numérique » (SREN), voté en juillet dernier par le Sénat mais actuellement en discussion à l’Assemblée, est dans son état actuel un grand fourre-tout de mesures pour « civiliser » le « Far-West » qu’est encore aujourd’hui le web dans l’esprit des politiques.

De nombreux faits divers sont venus alimenter cette vision noire d’internet, coupable de tous les maux de la société : après le terrorisme, la pédophilie, la désinformation, les mouvements sociaux spontanés ou les émeutes de banlieue, les maux qui justifient une action énergique sont aujourd’hui le harcèlement scolaire et la pornographie accessible aux enfants. Et comme à chaque fois, on n’imagine rien d’autre que davantage de répression, de censure et de surveillance, confiées à des acteurs privés (les grandes plateformes de réseaux sociaux, en général) sans contrôle de la justice et avec les encouragements des services administratifs et policiers de l’État.

Bien sûr, personne ne songe à nier ou à minimiser les problèmes ni les faits de société qui sont à l’œuvre. En revanche, il est de notre rôle de prendre la parole quand les moyens imaginés pour les résoudre sont démesurés, inefficaces, ou carrément dangereux : surveiller tout et tout le monde présente beaucoup de risques pour une société démocratique… Nous avons donc publié le 12 septembre un long article d’analyse — aussi dense et copieux que la loi — pour présenter les points qui nous inquiètent.

Le projet de loi aborde la problématique du harcèlement en ligne par la manière autoritaire : une personne condamnée, donc bien connue et punie en proportion de ses actes, serait désormais bannie des réseaux sociaux. À charge aux plateformes de se débrouiller pour identifier les nouveaux comptes créés par une personne condamnée. Comment y arriver, si chacun ne doit pas fournir son identité civile pour créer le moindre compte ?

Même logique encore contre les arnaques en ligne (phishing et autres) : une liste de sites identifiés à bloquer serait fournie par l’État et intégrée directement dans les navigateurs web. Un moyen parfait pour créer des listes à tout faire où se retrouveraient des sites à teneur politique ou contestataire.

Par ailleurs, le projet de loi ne propose aucune solution favorisant l’autogestion des contenus en ligne, comme l’interopérabilité des réseaux sociaux que nous défendons depuis plusieurs années. En permettant la création d’instances spécifiques, gérées par une communauté qui se dote de règles, elle permettrait pourtant aux internautes jeunes et vieux d’évoluer dans des espaces modérés où les contenus haineux et pédopornographiques seraient exclus, et au pire cantonnés à des espaces plus faciles à identifier et à isoler. La promotion des plateformes géantes entraîne le recours à des moyens massifs qui attentent aux droits du plus grand nombre.

Le texte présente enfin des mesures contre l’accès jugé trop facile des enfants et des jeunes à la pornographie en ligne. L’obligation faite aux sites depuis 2020 de filtrer l’entrée aux mineurs n’ayant rien changé, le projet de loi SREN introduit une nouvelle obligation de prouver son âge. Devoir faire usage de son identité civile pour naviguer sur Internet, voilà une nouveauté très dérangeante. Comme chaque point de cette loi mérite une analyse particulière, nous avons également publié le 19 septembre un article consacré à la question de l’accès au porno, écrit en partenariat avec l’association Act-Up.

Passé en commission des lois cette semaine, le projet de loi sera discuté en séance par l’Assemblée à partir du 4 octobre prochain.

L’analyse complète de la loi : https://www.laquadrature.net/2023/09/12/projet-de-loi-sren-le-gouvernement-sourd-a-la-realite-dinternet/

L’article sur l’accès au porno : https://www.laquadrature.net/2023/09/19/projet-de-loi-sren-et-acces-au-porno-identifier-les-internautes-ne-resoudra-rien/

Règlement CSAR : la fin des échanges confidentiels ?

Les instances de l’Union européenne travaillent en ce moment sur un projet de règlement contre la pédopornographie intitulé « Child Sexual Abuse Regulation » (CSAR) et souvent appelé « Chat control » par les acteurs européens. Idée forte du texte : pour lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, il est demandé aux hébergeurs de contenus en ligne de détecter les contenus pédopornographiques et de surveiller les conversations des utilisateurs.

En réalité, l’analyse des images postées par les utilisateurs de services en ligne existe déjà, pratiquée par Meta, envisagée par Apple, et encouragée à titre expérimental, pour 3 ans, par un précédent règlement européen de 2021. Le CSAR doit justement prendre le relais et inscrire cette obligation d’analyse et de filtrage dans le marbre. L’enjeu est colossal. Dans ce cadre comme dans celui de la loi SREN, la lutte contre la pédopornographie, totem inattaquable et légitime, justifie l’abolition de la confidentialité de tous les échanges en ligne.

Le pseudonymat, le chiffrement des échanges, le secret des correspondances, la vie privée qui va de pair avec la liberté d’expression, tout disparaît devant une seule cause élevée en absolu — et pour des résultats que des études et des services de police ne jugent même pas probants.

Lire l’article complet :

https://www.laquadrature.net/2023/09/18/reglement-csar-la-surveillance-de-nos-communications-se-joue-maintenant-a-bruxelles/

La Quadrature dans les médias

Loi SREN

- Projet de loi sur l’espace numérique : « une surenchère autoritaire » pour la Quadrature du Net — https://www.notretemps.com/depeches/projet-de-loi-sur-l-espace-numerique-une-surenchere-autoritaire-pour-la-quadrature-du-net-78288 [Notre Temps]

- Il faut qu’on parle du projet de loi SREN qui pourrait détruire les libertés fondamentales d’Internet — https://www.konbini.com/internet/il-faut-quon-parle-du-projet-de-loi-sren-qui-pourrait-detruire-les-libertes-fondamentales-dinternet/ [Konbini]

- Porno, harcèlement en ligne, blocage de sites Web : que contient la loi SREN ? — https://www.commentcamarche.net/securite/protection/29049-porno-harcelement-en-ligne-blocage-de-sites-web-que-contient-la-loi-sren/ [Comment ça marche]

- https://alloforfait.fr/internet/news/121431-sren-paul-midy-souhaite-fin-anonymat-internet-sonner-fin-impunite.html — https://alloforfait.fr/internet/news/121431-sren-paul-midy-souhaite-fin-anonymat-internet-sonner-fin-impunite.html [AlloForfait]

VSA et JO

- JO de Paris 2024 : La vidéosurveillance algorithmique signe-t-elle la fin de nos libertés ? — https://www.20minutes.fr/high-tech/4053081-20230920-jo-paris-2024-videosurveillance-algorithmique-signe-fin-libertes [20 minutes]

- Responsables politiques de l’UE : réglementez les technologies policières ! La société civile demande à l’UE de fixer des limites aux technologies de surveillance dans la loi sur l’intelligence artificielle — https://www.ldh-france.org/responsables-politiques-europeens-reglementez-la-technologie-policiere/ [Ligue des droits de l’Homme]

- Police AI needs strict limits and controls, warn civil society organisations — https://www.statewatch.org/news/2023/september/police-ai-needs-strict-limits-and-controls-warn-civil-society-organisations/ [Statewatch]

Divers

- Weltweite Warnung vor Überwachungsplänen der EU — https://netzpolitik.org/2023/chatkonrolle-weltweite-warnung-vor-ueberwachungsplaenen-der-eu/ [Netzpolitik]

- Jusqu’où faut-il équiper la police ? — https://usbeketrica.com/fr/article/jusqu-ou-faudra-t-il-equiper-la-police [Usbek & Rica]

- « Les techniques de surveillance utilisées par le renseignement justifieraient un contrôle plus resserré » — https://www.lepoint.fr/monde/les-techniques-de-surveillance-utilisees-par-le-renseignement-justifieraient-un-controle-plus-resserre-18-09-2023-2535789_24.php [Le Point]

Agenda

- 23 septembre : soirée de soutien aux inculpé·es du « 8 décembre » au Centre Paris Anim’ Montparnasse (Jardin Atlantique, 26 allée du Chef d’Escadron de Guillebon, 75014) — discussion à 16h avec L’Envolée et La Quadrature du Net, puis grand concert de 18h à 23h : https://www.agendamilitant.org/Concert-de-soutien-aux-inculpee-es-du-8-12.html.

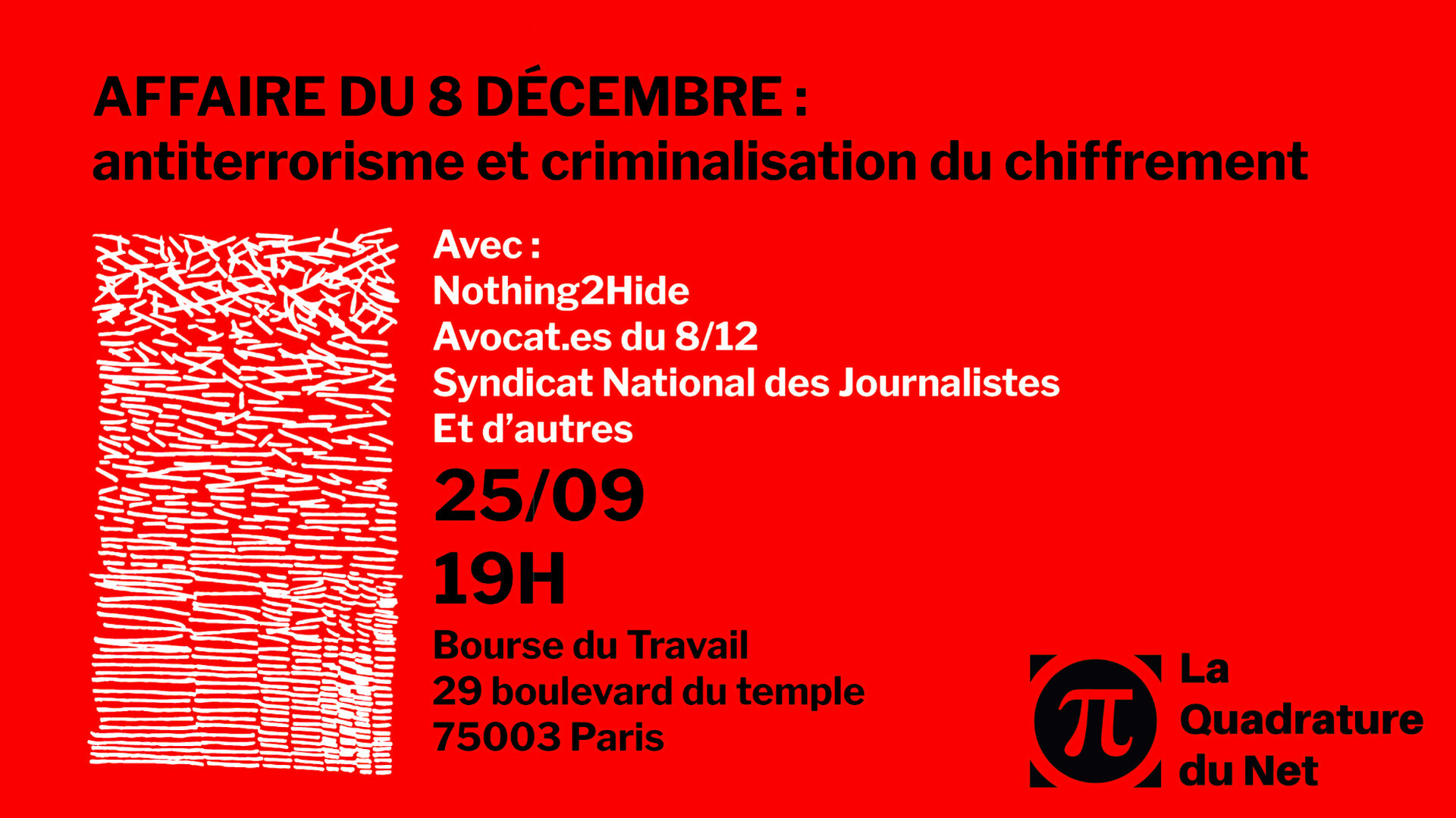

- 25 septembre : discussion « Affaire du « 8 décembre » : antiterrorisme et criminalisation du chiffrement » à la Bourse du Travail à Paris (29 boulevard du Temple, 75003) — à partir de 19h avec La Quadrature du Net, le SNJ, N0thing to Hide et les avocats des inculpé·es.

- 26 septembre : La Quadrature participera à une discussion sur le chiffrement et la surveillance organisée par EDRi à partir de 16h30 à Bruxelles (lieu à préciser) : https://edri.org/take-action/events/save-the-date-join-edri-to-talk-encryption-surveillance-and-privacy/.

- du 28 septembre au 1er octobre : deuxième édition du Festival Technopolice à Marseille ! Films, ateliers et débats, toutes les infos ici : https://technopolice.fr/festival-2023/.

- 28 septembre : rencontre avec Félix Tréguer à 18h à la librairie L’Hydre aux mille têtes à Marseille (96 rue Saint-Savournin, 13001) dans le cadre de la parution de son livre Contre-histoire d’Internet aux éditions Agone.

- 29 septembre : apéro mensuel au Garage (115 rue de Ménilmontant, 75020 Paris) à partir de 19h : apportez un petit truc à manger ou à boire si vous pouvez et venez discuter avec nous !

- 6 octobre : rencontre avec Félix Tréguer à 19h à la librairie Le Monte-en-l’air à Paris (2 rue de la Mare, 75020) dans le cadre de la parution de son livre Contre-histoire d’Internet aux éditions Agone.